En la Europa de los siglos XVIII y XIX existía una clara separación entre el mundo académico y el industrial. Las universidades funcionaban como un nicho aislado y no desempeñaban un papel que aportara directamente a la sociedad. Eran instituciones pequeñas y autónomas, sin gran influencia o conexión con el entorno social. Los académicos se enfocaban en la enseñanza, la investigación, la escritura y en establecer vínculos dentro de su comunidad y con otras similares. Su interacción con el entorno era bastante limitada. Por otro lado, el sector empresarial, incluyendo el comercio, la industria y el gobierno, se centraba en la practicidad. Es decir, no existía una conexión significativa entre la vida práctica y el ámbito académico; así lo afirma el estudio Technology Transfer in Countries in Transition: Policy and recommendations, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, organismo especializado del Sistema de Naciones Unidas (WIPO por sus siglas en inglés).

Según este artículo, no fue sino hasta finales del siglo XIX que se empezó a establecer un vínculo representativo entre la investigación académica y la obtención de patentes, cuando los conocimientos generados en el ámbito académico comenzaron a ser registrados formalmente por sus inventores para proteger su propiedad intelectual.

La relación entre la ciencia y la industria se intensificó de manera considerable durante los conflictos bélicos. En tiempos de guerra, los científicos fueron reclutados para apoyar a las fuerzas armadas con sus avances académicos. El progreso tecnológico del siglo XX en Europa está estrechamente ligado con las dos guerras mundiales y la posterior Guerra Fría. La Segunda Guerra Mundial impulsó el desarrollo de avances nucleares que, aunque inicialmente se utilizaron con dichos fines, se adelantaron investigaciones académicas en áreas como biología molecular genética y biotecnología, así lo narra Guy Hartcup en el libro The Effect of Science on the Second World War.

Algunos de los descubrimientos fueron la identificación de estructura del ADN en 1953 por James Watson y Francis Crick (artículo de investigación El modelo de la doble hélice del ADN: su impacto en biología y medicina a 70 años de su publicación inicial), y el desarrollo de un sistema de comunicaciones basado en un cambio sincronizado entre 88 frecuencias para transmitir datos sin ser interceptados, diseñado por Hedy Lamarr y George Antheil, tecnología que se considera precursora de Bluetooth, GPS y Wi-Fi (artículo El legado tecnológico de la Segunda Guerra Mundial).

Además, se desarrollaron importantes innovaciones en física, con la creación de aceleradores de partículas. También se exploraron los nanomateriales y los materiales compuestos avanzados, con aplicaciones en medicina, ingeniería y electrónica. Igualmente, se introdujeron al sistema computadoras, microprocesadores y Arpanet, que marcó el inicio de Internet, presente hoy en todas las áreas del conocimiento. Estos avances no solo surgieron del ámbito académico, sino que también fueron potenciados por la colaboración entre universidades, instituciones de investigación e industria. Esta interacción ha sido crucial para transformar las innovaciones académicas en sistemas prácticos y comercializables, destacando la importancia de la cooperación multidisciplinaria en el progreso tecnológico.

Avances en la región

En el ámbito latinoamericano, la transferencia de tecnología comenzó a tomar forma en la segunda mitad del siglo XX, en un contexto marcado por la búsqueda de desarrollo económico y social en la región. Durante las décadas de 1960 y 1970, muchos países del centro y sur de América reconocieron la necesidad de fortalecer sus capacidades científicas como parte de sus estrategias de progreso.

En 1962, se fundó el Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES), organismo de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), que se enfoca en la promoción de la planificación y el desarrollo en la región. Esto desempeña un papel importante y abre una puerta al intercambio de conocimiento, investigación y capacitación por parte de ministerios u organismos de los países integradores.

Jorge Máttar, director del ILPES, escribe en La historia y los retos del desarrollo latinoamericano que la institución «dialoga y colabora con los países sobre este nuevo enfoque y concepto de planificación, que responde a los organismos nacionales de desarrollo, cuya construcción y ejecución son, a diferencia del pasado, cada vez más participativas, como reflejo del avance democrático de la región». A lo se suma la importancia de la firma de la Carta de Punta del Este en 1961, mediante la cual se establecieron principios y objetivos para enfrentar problemas como la pobreza, la desigualdad y la falta de desarrollo.

Estas iniciativas promovieron la cooperación y el intercambio de conocimientos entre las regiones, facilitando el acceso a tecnologías adecuadas y prácticas de desarrollo. Las actividades principales a tener en cuenta fueron la expansión y diversificación de la producción, el aumento de la exportación de manufacturas, la incorporación de importantes sectores de la población a las actividades industriales, la descentralización geográfica de la industria y la elevación de los niveles de eficiencia y de productividad, según un repositorio de la CEPAL de la Conferencia Latinoamericana de Industrialización, en 1974.

El enfoque participativo permitió que los países adaptaran esas soluciones a sus contextos específicos, mejorando así su implementación. Asimismo, la colaboración con organismos internacionales y el fortalecimiento de capacidades locales contribuyeron a que las naciones latinoamericanas pudieran adoptar e innovar en diversas áreas, desde la agricultura hasta la industria. Esto, a su vez, impulsó el desarrollo económico y social en la región.

Inicio en el contexto nacional

A finales de la década de 1960 y principios de 1970, Colombia comenzó a reconocer la importancia de la ciencia y la tecnología para el desarrollo económico. Durante este período, se implementaron políticas para impulsar la investigación y la innovación. Uno de los hitos fue la creación de instituciones como Colciencias (Ahora Minciencias), Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación que, desde su creación en 1968, promueve las políticas públicas para fomentar estos tres valores en el país, lo que facilitó la transferencia de avances científicos entre universidades y el sector productivo.

En 1980 se consolidaron programas de cooperación internacional, en los que Colombia comenzó a recibir asistencia técnica y a participar en proyectos de investigación conjunta con otros países.

Posteriormente, en 1989, el Banco Mundial planteó la necesidad de reorientar la política económica para permitir que el sector externo se convirtiera en un factor dinámico de crecimiento. Según el documento La apertura económica en Colombia: agenda de un proceso, de la Cámara de Comercio de Bogotá, se proponía establecer un marco de liberalización del comercio para garantizar la inserción del país en los mercados mundiales, haciendo énfasis en el uso de la tasa de cambio como instrumento clave para regular el intercambio comercial para incentivar por esta vía las exportaciones y reemplazar las licencias de importación por mecanismos más flexibles de gravámenes arancelarios, así como la eliminación de subsidios a algunas exportaciones.

Esta apertura económica en los 90 facilitó la llegada de empresas extranjeras que introdujeron nuevas tecnologías en el país, tales como sistemas de automatización y manufactura avanzada, tecnología en telecomunicaciones, herramientas de informática y software, y tecnología para la agroindustria.

A partir del 2000, con el auge de la innovación, se han implementado políticas más estructuradas para fortalecer el ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTeI), buscando no solo la transferencia de información, sino también el desarrollo de capacidades locales como la formación de capital humano avanzado, la construcción de infraestructura para la investigación, el fortalecimiento del sistema regional en CTeI, el fomento a la transferencia tecnológica, y la apropiación social del conocimiento, iniciativas respaldadas por políticas como el Plan Nacional de Desarrollo y el Sistema Territorial de CTeI.

Como alternativa para consolidar las relaciones con los sectores sociales y productivos de la región, en el 2003, nació el Comité Universidad Empresa Estado (CUEE), como resultado a una propuesta por parte del Consejo Superior de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Antioquia. El CUEE busca unir los diferentes actores de la academia, el sector productivo, el Gobierno y la sociedad, con el objetivo de facilitar la colaboración entre universidades, empresas e instituciones estatales para desarrollar programas en CTeI y promover el crecimiento socioeconómico de la región.

Esta conexión permite a las instituciones de educación superior enriquecer sus conocimientos y prácticas investigativas, además de tener un impacto directo en la sociedad al alinearse con las necesidades del entorno socioeconómico.

Apuntes sobre transferencia tecnológica

La transferencia tecnológica es el proceso crucial que lleva un desarrollo desde la etapa de laboratorio hasta su implementación en los ámbitos empresarial e industrial. Sin embargo, para que esta transferencia se traduzca en innovación, es fundamental que exista un mercado dispuesto a adquirir o invertir en dicho desarrollo para convertirlo en productos o servicios que den respuesta a las necesidades del mercado, impulsando así el progreso y la competitividad.

Varias instituciones de educación superior en Antioquia cuentan con oficinas o unidades de transferencia de tecnología, como la Universidad de Antioquia, la Universidad Nacional, Eafit, la Universidad de San Buenaventura, la Universidad Pontificia Bolivariana, el ITM y la Institución Universitaria Pascual Bravo.

En cuanto a cómo es el proceso de trabajo en una de estas oficinas, Melissa Londoño, jefe de Transferencia de Tecnología de Eafit, explicó: «Hacemos un análisis de mercado, de vigilancia y pesquisa de tendencias técnicas e inteligencia competitiva; revisamos cómo se está solucionando ese problema en la actualidad; qué industrias tienen esa dificultad y cómo lo resuelven otras empresas». Londoño expresó su interés por que los resultados de los grupos de investigación no se queden en los anaqueles o en las bibliotecas y se conviertan en productos y servicios que transformen alguna realidad, y precisó:

«Lo que hacemos en las universidades es anticipar preguntas sobre el futuro. Es posible que la empresa para la cual un investigador trabaja ni siquiera sea consciente de que cuenta con un obstáculo. Sin embargo, resolver esa dificultad puede prevenir atrasos en alguna parte de su sistema de producción».

Desde la Vicerrectoría de Ciencia, Tecnología, Innovación y Transformación Social de la Institución Universitaria Pascual Bravo, Johanna Quiroz explicó la labor que realizan en esta área: «Identificamos el trabajo de los semilleros y grupos de investigación, y analizamos si tienen potencial de transferencia y si pueden tener un impacto positivo en la sociedad», expresó Quiroz, quien trabaja en la coordinación de la Unidad de Transferencia Tecnológica y añadió:

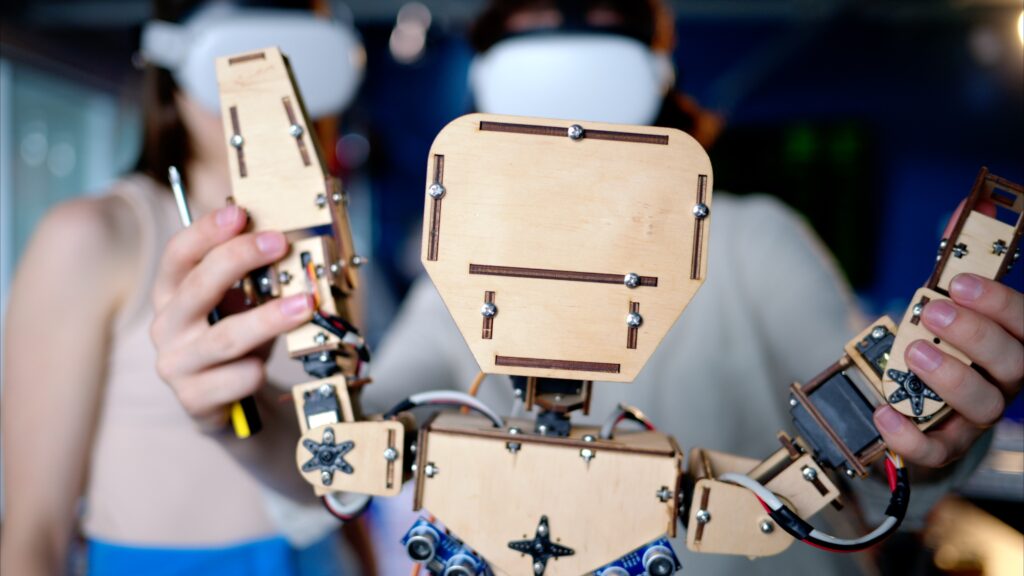

«Al ser seleccionados, estos grupos con potencial de innovación, comienzan un proceso de acompañamiento donde se revisa en qué estado de madurez están; si todavía son una idea o si tienen un prototipo para articularlas en el sector productivo y llevarlas a un ambiente relevante, como por ejemplo una empresa, donde el objetivo es conseguir su comercialización. La empresa juega un papel importante pues es el actor que entra a madurar dicha tecnología para mejorar así sus procesos internos e innovar en su producción».

El área de Extensión de la Institución Universitaria Pascual Bravo cuenta con una línea llamada Proyección Social, cuyo objetivo es llevar estos mismos desarrollos a las comunidades. Un ejemplo en proceso de implementación es Mecanos para la paz, proyecto que surgió con el objetivo de apoyar a las víctimas del posconflicto y que, con el tiempo, evolucionó hacia un emprendimiento de desarrollo tecnológico que ofrece soluciones a los desafíos que enfrentan las comunidades vulnerables que desean mejorar sus condiciones de vida.

Por otro lado, existen empresas privadas que se dedican a conectar, estructurar y promover negocios de conocimiento con las empresas, contribuyendo al desarrollo e impacto de los grupos de investigación de las universidades. Así lo es Tecnnova, una entidad del entorno de la ciencia y la tecnología que tiene su origen en el CUEE.

«Promovemos y facilitamos ese proceso de relacionamiento; unir esas dos puntas en el ecosistema: quiénes precisan de innovaciones en ciencia y tecnología, que en gran medida están en el sector productivo, y quiénes pueden ofrecerlas, y en este caso nos concentramos en las instituciones de educación superior. Facilitamos que la demanda y la oferta se unan», afirmó Camilo García, coordinador del área de Gestión de Innovación de Tecnnova.

Tecnnova es una Oficina Regional de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) para Antioquia. Una OTRI, es una entidad gubernamental que se encarga de gestionar y facilitar la transferencia de conocimiento y tecnología desde las instituciones de investigación hacia el sector productivo y social. Su objetivo es promover la innovación y el desarrollo económico al conectar a investigadores con empresas y organizaciones, al ofrecer servicios como asesoría, consultoría, creación de spin-offs y capacitación. Además, facilitan la gestión de patentes y licencias, fomentando la aplicación práctica de resultados de investigación.

Minciencias busca asegurar la existencia de entidades que se dediquen a generar y socializar conocimiento, así como a promover su apropiación social. «Es fundamental fomentar la creación de centros que impulsen el emprendimiento y la diversificación de la oferta, y no esté representada solo por universidades, donde se desarrollan actividades en ciencia y tecnología que abarcan desde la formulación de hipótesis hasta la disponibilidad de un producto en el mercado. Sin embargo, por lo general alcanzan solo un nivel intermedio de desarrollo, lo que genera una brecha hacia la etapa final. Por lo tanto, es crucial que existan también lugares de investigación y desarrollo que equilibren estas actividades, contribuyendo así a una red más completa y efectiva», detalló Zulma Naranjo, coordinadora del área de Gestión Tecnológica de Tecnnova.

Cuando los saberes se unen en una sola causa

Muchos de los trabajos de transferencia de tecnología que se realizan desde las universidades se hacen en conjunto y cada institución aporta sus conocimientos e innovaciones. Es el caso del software Evaluación craneofacial, desarrollado en la Universidad de Antioquia en conjunto con la Institución Universitaria Pascual Bravo, una plataforma tecnológica enfocada en la teleodontología para el apoyo a las actividades de medición y análisis matemáticos y estadísticos del crecimiento y desarrollo craneofacial, para la reducción del riesgo por exposición a enfermedades contagiosas.

Otro trabajo en equipo es el Sistema de combustión en lecho poroso y combustión turbulenta, realizado entre la Institución Universitaria Pascual Bravo y el ITM, proyecto que apunta a reducir el consumo de combustible hasta en un 30 % en equipos industriales de hornos de cocción de alimentos, secado y tratamientos térmicos de baja temperatura, lo que lo hace un proceso compatible con diversos combustibles gaseosos, incluyendo gas natural, propano y biogás.

Un tercer ejemplo es un sistema de producción de microalgas a partir de aguas residuales para promover el desarrollo rural sostenible, realizado entre la Universidad de Antioquia, Eafit y el Pascual Bravo, llamado Biofactoría precomercial para la obtención de bioproductos de microalgas a partir de la valorización de CO2 de fuentes industriales (BIOFACO2).

Como conclusión al tema, Quiroz resaltó la importancia de que los avances de los grupos de investigación y de los semilleros tengan un impacto positivo e impulsen el desarrollo de la sociedad y del sector productivo; «que no se queden solo en trabajo investigativo, de laboratorio, y compitan en el mercado y en la industria para generar rendimientos financieros», puntualizó

Asimismo, Londoño deja una invitación a reconocer que las universidades son lugares óptimos para la generación de nuevo conocimiento y creación de productos y servicios para la industria. «Lo que buscamos desde los centros educativos es que estos conocimientos fluyan hacia ese sector; que los resultados lleguen al mercado, pues así hacemos transformación de la actividad económica, de la productividad, y mejoramos como país», señaló.

monperatoto togel hk slot gacor monperatoto situs togel slot mahjong situs Togel toto 4d Togel Online slot gacor monperatoto situs toto monperatoto Monperatoto Monperatoto slot thailand monperatoto