A lo largo de la historia, el ser humano ha empleado biomasa y residuos orgánicos como fuentes primarias de energía. Estos recursos han sido esenciales para calentar hogares, cocinar alimentos y elaborar herramientas. En épocas antiguas, y hasta bien entrado el periodo medieval, el uso de madera y de residuos vegetales fue central en la vida cotidiana para proporcionar calor y fuente clave para actividades como la fabricación de metales en formas rudimentarias. La transición del petróleo al gas natural ha sido constante en los últimos cincuenta años y, aunque en las urbes se ha virado hacia otros tipos de fuentes como la solar, la fotovoltaica y la biomasa, en muchas áreas rurales continúan siendo el carbón y la madera los principales recursos de sustento.

Con el comienzo de la Revolución Industrial en el siglo XVIII, las necesidades energéticas de la población crecieron de forma notable debido a la llegada de máquinas de vapor y hornos siderúrgicos, lo que impulsó una transición hacia combustibles como el carbón mineral, capaz de generar una mayor cantidad de energía en espacios reducidos. Este cambio se acentuó con la explotación del petróleo para fines energéticos en el siglo XX, dado que su poder calorífico y facilidad de transporte lo convirtieron en la fuente preferida en gran parte del mundo.

Hoy en día, el uso de biomasa residual ha resurgido como una opción en la transformación hacia fuentes sostenibles, gracias a sus ventajas renovables y a un bajo impacto ambiental en comparación con los combustibles fósiles. La tecnología actual permite procesarlos de manera más eficiente, maximizando la producción de calor, de electricidad, de biogases y biocombustibles líquidos.

¿Qué es la biomasa?

La biomasa es cualquier materia orgánica renovable de origen vegetal o animal que en algunas ocasiones es considerada como un desecho, pero que se puede reutilizar y darle variedad de usos. Dichos residuos incluyen restos de cultivos como madera, bagazo de caña, café y algunos materiales agrícolas; estiércol, sobrantes de la industria alimentaria, entre otros. Estos recursos, a pesar de ser ricos en nutrientes, en muchas ocasiones terminan en rellenos sanitarios, pero algunas industrias y personas ven una oportunidad para la obtención de nuevos productos con variedad de aplicaciones como abonos, fertilizantes, fibras textiles, materiales de construcción y combustible. Como fuente energética, la biomasa ofrece gran versatilidad dado que permite conseguir combustibles en forma sólida, líquida o gaseosa a través de diversos procedimientos. La Secretaría de Energía de Argentina explica, en un texto de divulgación sobre energías renovables, el proceso en el que la energía que se puede obtener de la biomasa proviene de la luz solar, aprovechada por las plantas mediante la fotosíntesis. En esta fase, las plantas captan el CO₂ del aire y lo convierten en compuestos orgánicos, como polisacáridos y grasas, a través de reacciones químicas en sus células. Esta energía, transformada por el reino vegetal, es posteriormente incorporada y transformada por el reino animal, incluyendo al ser humano, quien invierte esta transformación para generar bienes de consumo.

Existen varios procesos de conversión, por ejemplo, la combustión: el más sencillo y utilizado en el pasado y en el presente para usos domésticos e industriales en tareas como cocinar, generar calor o vapor; la fermentación, en la que microorganismos descomponen la materia transformándola en azúcares y almidones que pueden generar biocombustibles como el etanol o el biogás; la gasificación, que consiste en la quema parcial de biomasa para producir un gas combustible denominado «gas pobre», por su bajo poder calorífico en relación con otros gases combustibles; la pirólisis, proceso similar a la gasificación que realiza una oxigenación parcial y controlada de la biomasa hasta obtener combustibles sólidos, principalmente carbón vegetal, líquidos y gases.

Panorama nacional

Durante la COP16, se llevó a cabo el Congreso Nacional de Energía Inteligente Bi-ON, donde se discutieron los desafíos que enfrenta el sector industrial debido a la dependencia de los combustibles fósiles y las inversiones necesarias para la transición hacia fuentes de energía más limpias. El Valle del Cauca, lugar donde se realizaron los eventos, es una región con alto potencial para la producción de bioenergía pues, en la última década, esta aumentó en un 8 % y aportó más del 89 % de la cogeneración de energía del país a partir de biomasa.

La industria azucarera, abundante en esta zona, es la principal productora de la materia prima: el bagazo de caña. Para aprovechar este potencial se inaugurará un centro de innovación de bioenergía en Cali; así lo expuso en el encuentro Luis Felipe Rivera, vicepresidente de Ciencia, Tecnología e Innovación del grupo Ecopetrol. En la ciudad se han identificado recursos como caña, algas y lodo, que tienen alta capacidad para el desarrollo de negocios con bioenergía.

¿Alternativa sostenible?

Los biocombustibles se han propuesto como una opción más sostenible frente a los combustibles fósiles, gracias a su capacidad para reducir las emisiones netas de carbono. Según el MIT Climate Portal, en teoría, el ciclo de vida de estos combustibles es neutro en carbono cuando está basado en plantas, ya que estas absorben CO₂ durante su crecimiento, compensando el CO₂ liberado al usarse como combustible.

Sin embargo, su impacto ambiental depende en gran medida del tipo de biomasa utilizada. En un artículo de la Revista Ciencia, que hace parte de la Academia Mexicana de Ciencias, se expone que, a pesar de las ventajas que pueden tener los biocombustibles, el uso de la tierra para monocultivos con el fin de producir biocombustible, como el maíz, la soja, o la palma aceitera africana, representa un problema: al cultivar la misma especie de planta en una misma zona, se agotan los nutrientes del suelo y se reducen los microorganismos y bacterias que lo mantienen fértil. Asimismo, se degradan los hábitats naturales y se agota la diversidad biológica. Al no diversificar los cultivos, las enfermedades y plagas se propagan con más facilidad. Además, la expansión de los monocultivos puede provocar el desalojo forzoso de comunidades y la pérdida de acceso a la tierra y a los recursos, lo que genera falta de autonomía y de soberanía alimentaria.

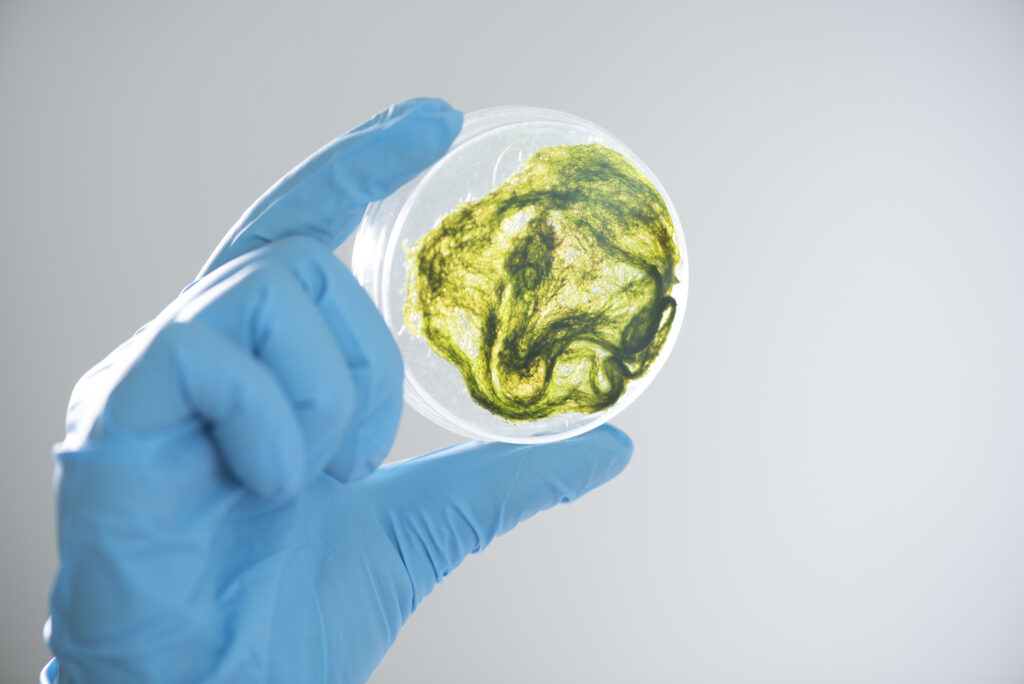

Los monocultivos son empleados para varios fines, como la industria agrícola, maderera, del caucho y biocombustibles. Para que estos últimos puedan considerarse como productos sostenibles, lo ideal es que la materia prima provenga de industrias en las que vayan a ser desechadas; por ejemplo, bagazo de caña, cascarilla de café y toda clase de alimentos que en su cadena de producción dejan sobrantes que pueden ser aprovechados. Otra alternativa es el uso de microalgas, opción de bajo impacto ambiental que necesita poco espacio para su cultivo.

El potencial de las microalgas

Según la Universidad de los Andes, las microalgas, antiguos ancestros de las plantas, prosperan tanto en agua dulce como en agua salada. Son unas de las mayores generadoras de oxígeno en el planeta y poseen enzimas capaces de descomponer una amplia gama de contaminantes, entre ellos fenoles y metales pesados.

Su evolución refleja la historia de la Tierra, debido a que se han diversificado y extendido por casi todos los ecosistemas. Al ser fotosintéticos, capturan una gran cantidad de energía solar, por lo que son además una opción favorable en comparación con las bacterias para la degradación de contaminantes. Esta universidad bogotana estudia su uso como alternativa ecológica para descontaminar un cuerpo de agua del complejo cenagoso Santiago Apóstol, en el departamento de Sucre, hoy polucionado de aguas negras provenientes de los municipios de Sincelejo, Corozal y Morroa.

Las aplicaciones de estos organismos son amplias; investigadoras de la Pontificia Universidad Javeriana descubrieron una microalga ancestral con propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, que sobrevive en condiciones extremas en el Parque Nacional Natural Los Nevados, organismo que ahora se está empleando en la industria cosmética. Asimismo, la Universidad de Antioquia, por medio de su grupo de investigación en Biotecnología, estudia las microalgas para la extracción de pigmentos proteicos capaces de distinguir células cancerígenas de células normales y de producir polisacáridos antienvejecimiento que inhiben el crecimiento de enzimas que degradan la piel.

Investigadores de la Universidad Eafit, en conjunto con miembros de la Universidad de Medellín y la Institución Universitaria Pascual Bravo, analizaron el comportamiento de estos organismos en fuentes hídricas contaminadas por la agroindustria: «Al trabajar con ellas en cultivos que incluyen aguas residuales, las microalgas se aclimatan a dichas condiciones. Así se generan cepas que conservamos por su capacidad de adaptación. Realizamos análisis de adecuación de las cepas para que su crecimiento y conservación prospere en aguas residuales e identificamos las modificaciones que han experimentado debido al cambio de ambiente», cuenta Lorena Cardona, docente del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Institución Universitaria Pascual Bravo, quien hizo parte del proyecto.

Lorena explica que, gracias a estas pruebas, ahora cuentan con varias colecciones especializadas de las cepas, que serán de gran utilidad para futuras investigaciones. También precisó que hasta ahora se ha evaluado el potencial que tiene esta biomasa como fertilizante, pero que puede tener otros usos, como en las industrias de pigmentos, alimentación animal, cosméticos y producción de biodiesel. Un beneficio adicional de este proceso es que se analiza el agua tratada para medir la remoción de contaminantes. Este proyecto combina tecnología de captura de CO₂ con conocimientos biológicos, para llevar la producción de biomasa a una escala que permita evaluar su verdadero impacto ambiental.

Microalgas para reducir el dióxido de carbono

En la Institución Universitaria Pascual Bravo se está diseñando una red de distribución de gases que contribuirá a una solución más eficiente y sostenible en la reducción de emisiones industriales. Esta iniciativa tiene como objetivo cultivar microalgas para la producción de biocombustibles y capturar al menos el 40 % del dióxido de carbono generado en la combustión de carbón y la calcinación de la piedra caliza, durante el proceso de producción de clinker, en la planta de Cementos Argos en Cartagena. Mediante la iniciativa se busca dirigir estos gases hacia reactores biológicos donde las microalgas consumen el CO₂, transformándolo en biomasa aprovechable para la producción de combustibles. Las microalgas son capaces de acumular grandes cantidades de fósforo y nitrógeno, por lo cual, son una solución económica, sostenible y de bajo impacto ambiental, lo que favorece un uso eficiente y sustentable de los residuos.

Los llamados fotobiorreactores contienen una suspensión de agua y nutrientes en la que crecen las microalgas, alimentadas por el dióxido de carbono que burbujea continuamente a través de esta mezcla. «Al recibir también la radiación solar, estos microorganismos aprovechan ambos elementos para realizar la fotosíntesis y multiplicarse de forma eficiente», explicó Andrés David Morales, docente del departamento de Ingeniería Mecánica de la Institución Universitaria Pascual Bravo, quien hace parte del grupo de investigadores del programa «Biofactoría precomercial para la obtención de bioproductos de microalgas a partir de la valorización de CO₂ de fuentes industriales (BIOFACO2)», en el que participan también la Universidad de Antioquia, la Universidad Eafit y Cementos Argos. Morales precisó que están trabajando para establecer la viabilidad técnica, económica y ambiental de una biofactoría que permita una alta captura de CO₂ proveniente de procesos industriales y que, a su vez, posibilite la generación de valor mediante la incorporación de productos renovables en diferentes cadenas productivas basados en biomasa de microalgas.

Después de un tiempo, las plantas se cosechan y se pasan a otra etapa: la construcción de un sistema para la producción de biocrudo, en el que se somete el sustrato a alta tensión y temperatura, proceso que replica de manera acelerada el refinamiento que sufrió la biomasa hace millones de años hasta la conversión en petróleo; así, la idea es simular lo que hizo la Tierra en su proceso natural, pero ahora en un laboratorio en un tiempo acelerado, donde ya no sería crudo proveniente de fósiles sino biocrudo, que se comporta parecido al petróleo, pues se puede someter a procesos de refinamiento para generar combustibles derivados, en este caso biodiesel.

Una biofactoría es una instalación diseñada para la elaboración de insumos biológicos como microorganismos, plantas o células. Estas fábricas pueden producir variedad de materiales, incluidos biocombustibles, medicamentos, alimentos y bioplásticos a través de procesos biotecnológicos. En este concepto se combinan técnicas de ingeniería genética, bioprocesos y biotecnología para optimizar la cadena de producción de manera sostenible y eficiente. La idea es aprovechar la capacidad natural de los organismos para transformar materias primas en compuestos útiles, contribuyendo así a la economía circular y a la sostenibilidad ambiental.

«Junto con la Universidad Autónoma de Nuevo León en Monterrey, México, realizamos experimentos para medir las variaciones de radiación en distintas latitudes, comparando los datos con los obtenidos en Medellín y Cartagena. Esto nos ayudó a analizar la viabilidad de instalar plantas similares en otras ubicaciones, donde encontramos que sí es posible, aunque con perfiles de radiación ligeramente menores en algunas regiones», puntualizó Morales, quien explica que la ubicación es fundamental pues no todos los lugares reciben la misma cantidad de luz solar y esto influye directamente en la dinámica del sistema.

Uno de los desafíos técnicos iniciales para los investigadores fue el desarrollo de una metodología de simulación para optimizar el diseño y funcionamiento de los fotobiorreactores. Esta se ha trabajado mediante simulación con el uso de herramientas de dinámica de fluidos computacional (CFD, por sus siglas en inglés), por medio de una metodología propia.

Esta investigación incluye tres proyectos en los cuales participan cuatro profesores, dos estudiantes de maestría y dos de pregrado de la Institución. «Este esfuerzo interdisciplinario también incluye una alianza estratégica con universidades y sectores empresariales para asegurar que estos desarrollos sean económicamente viables. Además, los asistentes a los semilleros de investigación colaboran de manera activa, creando un ecosistema de aprendizaje e innovación», concluyó Andrés David Morales.